Dans Les Vestiges du jour, Kazuo Ishiguro décrit une certaine société anglaise des années cinquante à travers les yeux et les oreilles d’un majordome hyperattentif aux nuances de la hiérarchie sociale. Dans Un artiste du monde flottant, la maison d’un vieux peintre japonais sert de cadre à de multiples observations sur l’art et l’existence, à la fin des années quarante. Auprès de moi toujours (Never let me go, 2005, traduit de l’anglais par Anne Rabinovitch), quoique à nouveau très différent, et situé à une époque plus récente, reprend d’une autre manière l’exploration des liens qui se tissent au long d’une vie, qui en tissent la trame, au fond, pour chacun de nous.

« L’Angleterre à la fin des années quatre-vingt-dix », précise l’auteur, avant de laisser la parole à Kathy H., trente et un ans, « accompagnante depuis maintenant plus de onze ans », avec succès puisque « les donneurs » dont elle s’occupe sont très satisfaits de son travail, et récupèrent plutôt mieux que prévu. Certains accompagnants lui envient le droit de choisir ses patients, issus en majorité de Hailsham où elle a étudié. C’est grâce à cette liberté qu’elle a retrouvé Ruth et Tommy, après bien des années. Ruth était sa meilleure amie à Hailsham, et quand elles se revoient au centre de convalescence à Douvres, leurs différences et leurs désaccords d’antan leur paraissent bien moins importantes que le fait d’avoir grandi à Hailsham, de savoir et de se rappeler « des choses ignorées de tous ».

A d’autres anciens qui l’interrogeaient, Kathy a déjà raconté leurs gardiens, leurs coffres à collection, le petit sentier qui contournait la maison principale, l’étang, la nourriture, « la vue de la salle de dessin sur les champs par une matinée de brouillard », les pavillons de sport… « C’est alors que j’ai compris, réellement compris, la chance que nous avions eue – Tommy, Ruth, moi, nous tous. » Les souvenirs de Hailsham affleurent tout au long de la première partie, avec les premiers temps de leur amitié : les « échanges » d’objets entre internes, les « ventes », les colères de Tommy, harcelé par des garçons. Un jour, il avoue à Kathy s’en être sorti grâce à une conversation particulière avec Miss Lucy. Tommy éprouvait alors des difficultés à être « créatif » au cours de dessin, mais selon elle, il n’avait pas à s’en faire, un jour il franchirait un cap et s’épanouirait. En tremblant de rage, Miss Lucy avait insinué devant Tommy qu’on ne leur en apprenait pas assez sur leur avenir, « les dons et le reste ». Son attitude l’avait surpris.

Hailsham n’est pas qu’une école ou un internat. Ses élèves n’ont pas de famille. Hailsham est leur famille. Les relations avec les autres y prennent donc beaucoup d’importance. C’est Ruth la meneuse qui a incorporé Kathy dans « la garde secrète » de Miss Geraldine. C’est Ruth aussi qui va chercher par tous les moyens à retrouver une cassette à laquelle Kathy tenait énormément, un album de Judy Bridgewaters, en particulier une chanson : Auprès de moi toujours – « Oh, bébé, mon bébé, auprès de moi toujours… » A onze ans, cette chanson la bouleverse à chaque fois qu’elle l’écoute, et elle se fait surprendre un jour dans le dortoir où elle danse seule, les yeux fermés, avec un coussin dans les bras, par « Madame », la destinataire des plus beaux travaux créatifs prélevés à Hailsham, pour sa mystérieuse « Galerie ». Deux mois après, la cassette disparait.

A la fin de leur formation, à seize ans, les élèves ont compris que leurs vies sont « toutes tracées » et qu’ils n’auront jamais d’enfants ; une fois adultes, ils vont commencer à donner leurs organes vitaux – « C’est pour cela que chacun de vous a été créé. » Avant cela, on les envoie aux « Cottages » où ces jeunes ont plus de liberté, sur tous les plans. Ils peuvent à présent partir seuls en excursion, et Kathy et Tommy, devenu entre-temps le petit ami de Ruth, accompagnent celle-ci avec de plus anciens à Norfolk, à la recherche d’un « possible », quelqu’un ayant vu là-bas une femme qui correspond à « l’avenir de rêve » de Ruth : travailler dans un bureau paysager étincelant, plein de gens qui s’entendent bien.

La dernière partie du récit se recentre sur le travail de Kathy comme accompagnante. Avant leurs dons, les donneurs peuvent se former dans ce but, et repousser ainsi de quelques années leur destin. La solitude de l’accompagnant est grande, mais Kathy aime cette vie de déplacements, de soutien aux donneurs, et elle y excelle. Elle accompagne Ruth, puis Tommy, avec qui elle tente de vérifier une rumeur secrète : les couples issus de Hailsham, s’ils sont vraiment amoureux, auraient droit à un sursis.

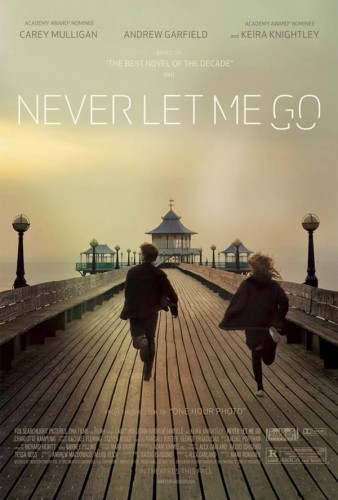

Auprès de moi toujours est un roman d’anticipation troublant, adapté au cinéma en 2010. Sans entrer dans les schémas reconnaissables de la science-fiction, Ishiguro distille lentement les principes d’une organisation au service des dons d’organes. Mais l’attention se focalise d'emblée sur les liens entre les pensionnaires de Hailsham et sur leurs sentiments, dans le trio surtout. Peu à peu, le lecteur partage les questions que se posent ces jeunes gens sur les non-dits de leur éducation très entourée, sur les objectifs de leur formation à la créativité – « Pourquoi tous ces livres et ces discussions ? » Le plus étonnant, c’est sans doute la docilité des protagonistes, leurs révoltes trop rares, la nostalgie d’Hailsham agissant sur eux comme une drogue. Sont-ils si différents des autres ?